《一双靴子》1887

在提到梵高这位我们耳熟能详的艺术家时,我们总会想到他的向日葵、自画像,他与妓女的交往,与高更友谊的破裂以及他最后选择把枪口对准自己的举动。在他去世之后,人们发现那些画于1890年的最后几幅惊世之作《雷雨云之下的麦田》、《树根与树干》以及《麦田群鸦》——它们不同于以前的作品尺幅,都为近1米宽的矩形尺幅——被解读为预示了凡高自杀的前兆,表达了对其失败生涯的绝望。

但在《艺术的力量》(理想国新书“BBC艺术经典三部曲”之一)中,作者提出这“不过这是事后诸葛亮,要将这些画感知为‘呼喊求救’的信号,正如吃药过度的人写出极度痛苦的诗歌一样不可信。”主页君特意摘录《艺术的力量》中关于梵高的内容,与大家分享,通过对艺术作品的分析还原一个“从心作画”的梵高。

同时,在本书中,作者通过对梵高艺术作品的分析提出:现代艺术将会是友谊的行为,一种视觉上的拥抱。“和你握手”,正如梵高与其弟弟提奥的信中总是以这几个字眼作为签名。事实上,这也是他为我们在他的作品上签名的方式。

《向日葵》1887

梵高的艺术并未就此终结,他最好的艺术作品即将在他剩下的一年半中诞生。接下来发生的事,在后来的学术作品、小说和电影中不断被论及,即梵高的狂躁症是否成就了其最富有原创性的创作灵感。这也是对于受折磨的天才的一种普遍看法。对于梵高来说,或多或少由于狂躁症他才能看到《星夜》;病症为他打开了另一幅图景,常人则无法看到。奥里耶首次论述了这种精神失常的幻象,梵高也很愤怒地给予了回应(或者有点小气),他写信给提奥(提奥把奥里耶的观点转述给梵高)说:“你完全应该知道,我绝不是那样画画的。”

无论是在阿尔勒的医院还是后来在圣雷米精神病院,梵高曾在1889年5月有数次犯事,他自己也搞不清是因为自己疯了,还仅仅是因为癫痫。但是狂躁抑郁症是他的家族遗传性疾病,很久以前他就曾因为这一病症的间歇性发作而辞职。

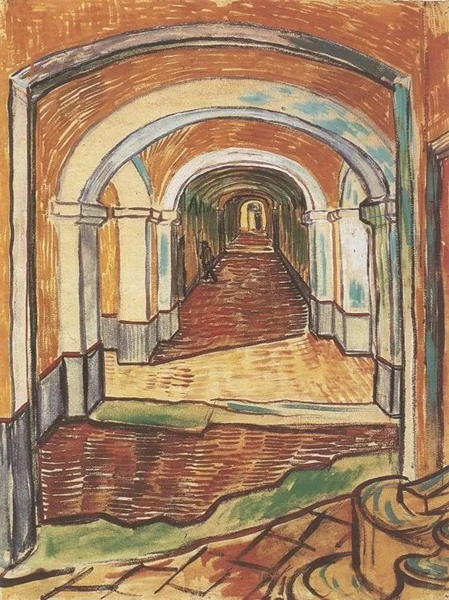

他告诉提奥说:“这些发作的过程绝不是玩笑。”但是1889年春以来的信件以及他的画作都没有显示出癫狂的迹象。他如此写道,和精神病患者住在一起,反而让他的精神状态好了,也减轻了他对不确定性的恐惧。“尽管有一些人胡言乱语或是大喊大叫,但是这里存在着真正的友谊。他们说,我们必须互相忍让,这样其他人才会忍让我们。而且我们也能非常好地相互理解。”

在癫痫症发作的空当儿,梵高似乎很清醒。因此,在阿尔勒医院,以及尤其是在圣雷米创作的一系列作品扭曲蜿蜒的线条、旋转的星星、阿拉伯式花纹的岩石、颤抖笔触下的柏树不应该被解读为精神错乱的结果。它们确实是那个清晰大脑所见的风景。确实存在着一种矛盾的状态,但并不是反映在画笔上的力度和扭曲的程度上。

梵高的艺术更好地辩护了其冷静沉着的一面。他告诉提奥说,他对生活的恐惧减少了,每一幅重要的作品背后,他都能感觉到更多的理智、活力,而不是损耗。这也是为什么保罗西涅克看望梵高之后向提奥汇报说,他认为梵高的精神和身体状态极佳。

《精神病院的走廊》 1889

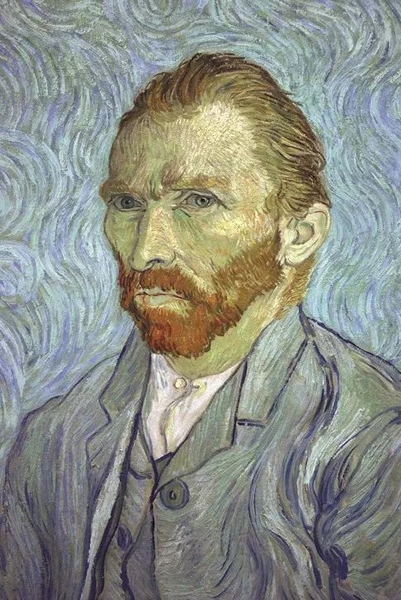

或许,这种说法还是有点夸张的。不仅如此,梵高所画的38幅自画像中的最后一幅(当然也是最好的)被认为是平静状态下创作的作品,这种看法也不太准确。

这幅画将视线聚焦在一个卷曲笔触下的旋涡中心,他的头部像是经历着偏头痛一般,处于卷曲线条的中心,线条由此扩展到他的衣服、胳膊肘以及太阳穴,并继续扫过他红色的头发。但是梵高并没有被这股旋涡所席卷。他的脸部很冷静决绝,正如旋涡海浪拍打着的坚固石块。整体画面呈现出来的不可复制的蓝灰色调使得画面内在涌动的情绪张力有所收敛,不那么外露了。勾勒出下巴、红色胡子的线条采用了极其挑衅、有力度的颜色,显示了人物的警戒姿态。画面中展示了创造性的静止姿态与吞没一切的颜色洪流之间的对立矛盾,梵高精神失常的最后一年中所创作的作品中都存在着这种张力。

《自画像》1889

当我们看到梵高笔下的柏树、麦田,我们所见的是普罗旺斯的风景,但绝不仅仅如此。我们被画家邀请注视他的内心,这里绝不是阳光普照的度假胜地。它是对有罪的自我进行无以复加的忏悔,那些看不惯这种做法的人无疑都相信,艺术家绝不应该首先关注艺术家本身,他们一定会认为,梵高所开创的这种表现主义手法是现代绘画最糟糕的转折点。然而,无数的人都能从他的画中感受到那一双热情、有点汗湿的双手,还有他的内在激情。画中过度的情绪并未让观者厌烦。相反,梵高对观者无条件的信任、人道式的坦诚让观者动容。

因此,除非你走开,否则你只能被带入梵高绘画的旋涡,每一幅作品都将我们的注意力绑得更紧,让我们无法分神。高更在阿尔勒停留时,曾写信给一个朋友说,他与梵高疏远的最大原因在于梵高对绘画的迷恋和投入,而他,高更,厌恶“绘画的混乱状态”,他更喜欢运用大面积的、柔和的颜色,因为他更看重情绪的暧昧状态和灵魂脱离形体的状态。

高更的这种脱离形体的想入非非与梵高时而痛苦、时而极度兴奋的状态完全不同。梵高真正将世界内化为自己的身体。直到被告知他有一段时间患有食粪癖,他才意识到自己的问题所在。患有狂躁症期间,他担心自己被绘画所消耗,于是他反抗,他开始吃颜料,在护士赶来之前,他借助松脂油吞咽黄色、深蓝色、洋红色颜料。

当然,在圣雷米,梵高也有安静的时刻。与往常一样,他不画画的时候就阅读,总是看莎士比亚的作品。莎士比亚总能让他很兴奋,他必须时常走动一下,看一看简单的事物让自己得以平静一株草或是一朵花。于是,梵高的作品中时不时地出现伤感悲秋之意,好像他与哈姆雷特、理查二世、李尔王相处甚久。对于寂灭的渴望开始折磨着他。

在此四年前,他曾在信中写到他画的纽南教堂,那是他父亲布道的教堂。“我想表达的是,死亡和安葬是很简单的,正如秋日叶落般自然而然。”现在他画的是一个孤独行走的隐士他的双重自我如同来自另一个世界的幽灵,伫立在圣雷米附近的公园的落叶之中,一只脚踩在路面上,另一只脚踩在草地上。两根缠绕交织的树干在他够不着的高处,暗示了他的疏离之感。

梵高害怕疯狂甚于死亡。有很多时候,死亡对于他来说不啻将有限的自我融入无限深远的自然之中,令人兴奋而哀伤。因而,在灿烂炽烈的星星中间,彗星似的长条状灯光变成了星空的一部分,这位星空的注视者忘我地沉醉在蓝色的海洋中。最让人动容的一个形象是《割麦者》(1889)中的割麦者,他简直不能再欢快些了,因为他被包裹在麦田的海洋和宛如谷粒般金黄的天空之中天与地再次融为一体。

《割麦者》1889

伴随着这种对沉浸于自然中的渴望,梵高开始希望回到北方。1889年5月,当梵高在阿尔勒的医院康复时,他就跌入脑海中的这个世界而不能自拔。他告诉提奥,他能够很清楚地看到他不久前离开的地方在雨中矗立着的矮矮的布拉邦特教堂,再往回退,是格鲁特宗德尔特(梵高出生地)的草地。如果他注定永远无法在南方创造艺术家的家园,那么或许他该回家了。

他画了一些他称之为“北方记忆”(Memories of the North)的画,非常优美(第一次遵照高更的审美)。有一幅是一个戴着布拉邦特风格的便帽的女人,正在弯腰拔萝卜,画面背景是破陋不堪、屋顶长满苔藓的木屋。他计划画新版本的《吃土豆的人》和《旧塔》,这些都是他在纽南画过的题材。他还与他的小妹妹维尔(Wil)重新开始了充满温情的通信;他从一幅照片中画他的母亲,把一个阴郁的加尔文教徒画得充满母性的光辉。

《吃土豆的人》1884—1885

和提奥的关系总是更加复杂一些:这是一种被猜忌冲垮的爱。有时候梵高会责备提奥没有展出他的作品,更不用说卖出去的更少。在巴黎和布鲁塞尔他们曾有过关于艺术的交谈,然而,现在他反而担心提奥过多地展出他的作品!他还很担心,提奥与乔安娜的婚姻还有他们即将诞生的孩子会削弱他们之间的兄弟之情,并中断提奥一直以来给他提供的物质援助。提奥家庭生活的快乐伴随着梵高的阴郁、忧愁的嫉妒心,久而久之,矛盾的积聚导致在1890年2月发生了一桩严重的事件。当他最终从他们的生活中走出时,梵高接受了毕沙罗的主意,或许他前往奥维(Auvers-sur-Oise)的情况会好转,在那里,著名的画家、雕刻家、收藏家保罗盖切特医生(Dr Paul Gachet)将会使用顺势疗法对他进行治疗,盖切特医生同时是抑郁症和顺势疗法方面的专家。

5月4日,梵高直截了当地拒绝了提奥提出的途中他应该有个旅伴的建议。梵高写信给提奥说,他要先去巴黎,与提奥和乔安娜先待一阵子,然后再去奥维小住几个星期。他信心满满地认为,只要回到北方,他的病情就能好转,至少可以被控制住,“我需要一些空气”。

乔安娜也想到了,这位兄长将带着复杂的情绪来到她家。然而当5月17日梵高出现在她家门口时,她居然有点惊喜。“我以为会是一个病恹恹的人,结果,站在我眼前的是一个硬朗、宽肩膀的健康男人,面色红润,脸上挂着大大的微笑和坚毅的表情。”两天来,梵高享受着家庭生活的温暖,快乐地注视着以他的名字命名的小男孩(提奥的孩子)。于是,他又有一个新的发现,他爱上了象征主义画派画家皮维德夏凡纳(Puvis de Chavannes)的作品,听起来有点不太可能。然后他又去看望了收藏了他一些画作的唐吉老爹。然而,巴黎的喧嚣又一次击倒了他。当他听说,他被与塞尚和罗特列克相提并论时,他立即感到了焦虑,他担心自己被误解,甚至是被过多地曝光了!

奥维似乎正是对抗焦虑的一个好去处。5月21日,梵高住进了奥维村中心的拉维克斯咖啡馆(Café Ravoux)的房间里。他立即情绪好转,迸发出有创造性的能量,为周围起伏的麦田所感染,与盖切特相处愉快(尽管他必须在住所待着,每顿饭有五道菜)。原来,盖切特也曾患抑郁症,知道了这一点的梵高很高兴,还为医生画了一幅画。梵高把感受到的兄弟之情融入了这幅画作中,医生有着与梵高类似的红头发,与梵高一样的悲伤、若有所思的眼神注视着远方,画中其他所有的元素,包括翠雀花都布满了蓝色的条纹。画中的另一版梵高意识清醒,充分享受着生活。

《柏树》1889

事情也不都很顺利。梵高有时候画出一些很好的肖像画,包括给盖切特的女儿玛格丽特(Marguerite Gachet)画的一幅在钢琴旁的画。画中,玛格丽特的裙子被直接从颜料管中挤出的白色颜料所覆盖,浓浓的一层,裙子顺着这种厚重感垂下来。不过,和之前的所有家庭一样,它没法容纳梵高日益膨胀的激情。虽然没有发生过争执,但是梵高停止了每顿饭吃五道菜,他甚至怀疑盖切特频繁去巴黎是为了抛弃他。

嫌隙并没有让梵高停下作画的脚步。随着夏天的来临,麦田开始成熟。梵高开始用新的规格作画,比以前51厘米乘102厘米的画幅加大了一倍。宽幅很适合传统的全景视角,全面展示自然风光,也可以有很深的景深,像是从火车中看到的那样。这些风景画串成一个连续的系列,每一幅都可以被看成是一个装饰布景,正如梵高所痴迷的夏凡纳壁画。但是,实际上,这些加大的风景画与夏凡纳仿古式的单薄而平淡的装饰风格并不相同,也迥异于商业市场所需的那种全景风景画,梵高为这些风景画注入了饱满而鲜活的生机,无论是视角的选择还是对植物的描摹。

艺术史发展到这个时期,视角开始有了新的分化,不再是仅仅出于光学的原理。梵高的画作中出现了一些震撼的、怪诞而有趣的视角,当他还在圣雷米的时候就已经开始了。

例如1889年的《春天日出时的麦田》。这幅画介于传统与现代绘画风格之间。画的后景是冉冉升起的太阳(或者说是金色的月亮)、奶油色的天空、蓝色的山峦和木屋。突然出现一条转折的线条伸向画面右侧,把画面切割开来。画面的前景是深红色条纹状的草地,空间和深度关系被打破。葱郁的草木像一堵墙,视觉失去了支撑点,我们的眼睛摇摆不定,以至于眩晕。

《春天日出时的麦田》1889

大约六周以后,事情变得更加糟糕或者说更妙!你情不自禁就会迷失于《灌木丛和两个人》,因为这一排排树木第一眼看上去似乎是在图解教科书中的透视技巧。第二眼看才明白,根本就没有聚焦的点。

令人眼花的几排斜着的树木,构成了多层次的透视关系,所有的视线都被引向画面中黑暗的林中空地。就如在《春天日出时的麦田》一样,在这幅画中,传统的透视关系被打破,画面前景引人注目的树干让视线集中于画面的前景。画面中部是两个人,一个男人和一个女人,让人陷入爱丽丝漫游记式的幻觉,或许这暗含了梵高对伙伴关系的渴望。初看,这两个人似乎是走向我们的,但是他们看起来又像是随时要离开,或者更有悖常理的是,他们只是路过对方去林中空地。正如暧昧不清的视角一样,画中传达的信息也迷失在了林中。

《灌木丛和两个人》1890

这些技法完全消解了风景画的规则,但是它们的构想如此精妙,完成得也非常完美,让你没法怀疑这是出自一个心智不健全的人。更接近事实真相的是另一面:梵高的最后一批作品是如此复杂,无论在创意构想上还是技法方面,它们倾注的是梵高所有的固执和热情,相应地,它们需要观者给予同等程度的注视。它们最有特点的视点是摇摆的,像是在高空飞翔;要么是从地面仰视的没有天空的视角,可以穿透自然的内部细节。这种穿透性让眼睛对结构的判断能力毫无用武之地,正如在森林中迷失方向一般。

《树根与树干》(1890)是另一幅梵高在患病期间所画的作品。所有的树结和让人窒息的灌木丛,有疙瘩的、如爪子般的植物,它们看上去像是骨瘦如柴的人体结构,而不是植物。(这也回应了梵高六年前在纽南画的冬天的树,此时,他的情绪也很激烈。)这幅作品——现代主义绘画有史以来最棒的作品之一(甚少被关注)是用线条和色彩传达出活力的实验性作品,也是大自然力量的彰显形式。

像《灌木丛的两个人》一样,视线依旧迷失于画面制造的幻觉中,完全抛弃了传统风景画的限制。微型的树在扭曲的巨大树根中争夺空间和光线,难道是崇拜日本的梵高禅师希望从谷物中看到盆景效果?这幅画同时具有两极的视角:老鼠和鹰的视角。色彩是麦子的金黄色和泥土的棕色,让眼睛误以为这是一个田野或是山脉,但是紧接着画面就打破了这种想象,陷入一片混乱。一般的审美判断美或丑在这里都失去了意义。在《树根与树干》中,画家砸碎了我们的传统视线格局。在奥维的这几周创作的画作中,绿色和金色的麦秆成为了画面的主角,占据了我们的视线。没有开始,亦没有结束,这种无限感将我们湮没了。对天空和大地的极度挤压,将观者卷入一场天与地的葬礼之中。

《树根与树干》1890

这些画拨动着我们的心弦,因此这或许也正是梵高给提奥的最后一封未寄出的信中所试图表达的意象。他写道,这些作品让他几乎处于崩溃的边缘,然而这种复杂的激烈情绪并不是精神内爆的症状,也非自杀性的神志昏迷,而是一波接一波令人惊叹的创造力的明证。这些晚期的作品如此炫目,并不是因为它们构成了一种类似挽歌的调子,而是因为它们显示出来的极度孤独感:梵高终其一生最恐惧之事。观者看画无不感到一种酸楚之意。当他在创作这些作品时,他其实是画了一个骨瘦如柴的男人,他正坐在一艘小小的帆船上,手掌着舵出海了。就任何界定绘画及其功能的标准而言,梵高都是一个孤独的水手(距此10年以后塞尚的画可与梵高相媲美:解构被画体的特性)。奥里耶是对的。梵高确实正在变成孤家寡人。这种感受让他很害怕。他最需要的是志同道合的朋友以及充满爱意的家庭。

但是,他却在不断地失去他们。让南部画室停止的高更,又在谈论热带画室,这是一个离南部画室非常遥远的地方。最糟糕的是,他的画在巴黎卖得并不好,作为一个画商经纪人的提奥为了家庭考虑,意欲回到荷兰,很可能是莱顿,他们的母亲和姐妹们都已经在那里定居了。前景对于梵高来说堪忧。毕竟他刚刚与提奥、提奥的妻子乔以及小文森特度过了很美好的时光。他的家庭热情才刚被激发,他把能在谷仓里捉到的小动物都捉来给小文森特玩。当发现提奥有搬家的意向时,梵高变得很沮丧。

7月6日,他去巴黎,几乎是阻止他弟弟的搬迁行动。但是这趟巴黎之行是徒劳的,兄弟情谊变得酸涩起来,梵高带着深深的抑郁和恐惧感返回了奥维,他觉得自己的生命线就要被割断了。有时候,他会畅想未来;有时候,他又会自责,觉得自己的病症是提奥的负担,而提奥现在的重心都在他的小家庭上了。提奥曾经给梵高的一则建议尤其刺痛了他既然梵高在画坛开始声名鹊起,他应该承担起部分的家庭责任。因此,梵高的成功实际上让他陷入了恐惧。由此,他在1890年7月中旬的作品《乌云下的麦田》中,天空变得晦暗起来。

《乌云下的麦田》1890

在《树根》中,至少还有天空这个空间可以缓解视觉上的压抑窒息感。但是在《乌鸦和麦田》(1890)中,天空黑暗得几乎看不清楚。深蓝色的云中混杂着块状的乌云,预示着一场暴风雨即将到来。乌云看起来似乎要席卷观者,不过,它们的姿态也可以被解读为正在离观者而去,正如森林画面中的那两个人物带给我们的感觉一样。然而,毋庸置疑的是,从《日落下的春日麦田》开始,梵高对风景画传统的颠覆已经达到了巅峰。

事实上,他已经从《树根》时期的表面意义上的激进姿态退出来了。在那幅画中,单就形象而言是无法获得具体实在的印象的,我们只是看到色彩的建构和一些线条,它们自然而然地传达出自然的力量,无须任何解读。

第一眼看《乌鸦和麦田》似乎很容易让人进入,它与我们的视觉期待并没有太多的冲突。麦田中似乎有一条路,向遥远的方向延伸。但是第二眼看,视角变得模棱两可,像是拉维克斯咖啡馆中的苦艾酒再现,画面的视角再一次被颠覆。没有消失点,这是一条没有方向没有尽头的路。侧面的那条小道也没有方向。那么那几道突兀的绿色线条又是什么呢?篱笆?绿色的分割线?我们所有解读视觉画面的经验都派不上用场。它更像是路上的“向上”的箭头标志,指引我们的视线往前走,最后却又悬浮起来了。

画面不是要带观者进入更深层次的空间,而似乎像是一道卷帘。从视觉上看,我们似乎被卷进了扭曲的浓重线条中,这似乎是画面的一道明亮的墙。这种被活生生地吞没在自然和画面中的感受,正是当年在斯赫弗宁根、在德伦特黑暗潮湿的旷野中拿起画笔作画的梵高一直以来追求的境界。多年来,他一直试图实现一种视觉效果全然沉浸在大自然的活力之中,制造兴奋的感受,让人忘记现代社会的孤独感。这和托尔斯泰对生命意义的发现很接近了。托尔斯泰认为,生命的意义仅仅是日常的生活,并在日常流水似的生活中产生极度的喜悦。然而,对于可怜的梵高来说,极度的喜悦有时和极度的痛苦并无二致。

《乌鸦和麦田》1890

最后的日子并不平静。从梵高最后的一些信件中不难看出,他充满了被提奥和乔安娜抛弃的感受,尽管声名鹊起,但他依然对即将独自生活有一种恐惧感。而且,他还被癫痫和狂躁症所困扰,所有这些都促使他在7月27日那天举起手枪,而不是画笔。用枪射杀自己应该是很困难的,如果他对着自己的心脏射击,他会射不中目标。梵高踉踉跄跄地来到了拉维克斯咖啡馆。拉维克斯夫人也注意到了这一点,她对此见怪不怪了。只是她认为总该去敲敲门问候一下的时候,她听到了梵高的呻吟,然后是梵高局促不安的忏悔声,他说他要自杀。拉维克斯夫人明白了怎么回事。不过,梵高说,别担心,事情没那么严重。

致命的错误是请盖切特医生,这位顺势疗法的专家相信积极疗愈的作用,而没有将梵高送往最近的医院治疗。那天晚些时候,一个住在奥维的荷兰画家去蒙马特区找提奥和乔安娜了。他不相信盖切特医生的乐观说法。当提奥赶到咖啡馆时,他发现梵高正坐在床上抽烟斗。提奥也很乐观地相信伤口会痊愈,兄弟俩平静地聊了会儿天。但是接下来梵高发热不退,他陷入了无意识状态,两天后过世。

30日,在炙热的7月田野中举行了一场小型的葬礼。这是梵高绘画臻于完美的地方。唐吉来了,吕希安毕沙罗也来了他们都意识到,梵高在生命即将圆满的时刻自杀了。

提奥也是这么认为的,梵高的辉煌时刻就要来了。但是对他们俩来说都太迟了。接下来的几个月中,提奥的身心健康都崩溃了,在他倒下之前,他努力实现梵高的愿望,在他巴黎的公寓中举办了梵高的画展,试图展示艺术家兄弟情深的一面,而这对于他已逝的哥哥来说非常重要。

在1891年1月12日,梵高自杀身亡后的六个月,提奥在乌德勒支去世了。1914年,他的骨灰被迁往梵高位于奥维的坟墓旁边,他们的墓穴上覆盖了厚厚一层常春藤,互相缠绕,紧密不分。

他们合葬的地方远离教堂,绕过一堵低矮的石墙,就是丘陵和田野。我们从梵高那令人目眩神迷的艺术中感受到的泥土气息指甲下的污泥,鼻子嗅到的花香,头发和皮肤清晰可感的触觉梵高用绘画感知着生命。梵高不具备高更那样的神秘主义审美,他没法做到与物分离。事实正好相反,他的画就是要让我们感知我们的身体,如此才能更好地感受我们在自然循环中的位置。

梵高对生命实体固执的依恋,产生了现代主义风格的绘画,它留给我们的遗产是意义深远的,又是温和仁慈的。它把现代派艺术从径直走向抽象的自我模式的路途中拯救了出来。

《罗讷河上的星空》1888

梵高坚持认为,即使他曾经极端漠视外在的色彩和线条,但是他从根本上说还是一个与自然相连接的现实主义者。透纳的观点与此有不谋而合之处。他认为,理解世界的本质并不仅仅只有绘画一种方式,还有其他很多种。每个人都知道,事物消失于我们的脑海中,而不仅仅是视线中。它们只是需要有人抓住这幅画面,用充满生命力的饱满情绪将它点亮,那瞬间的光亮便是永恒。