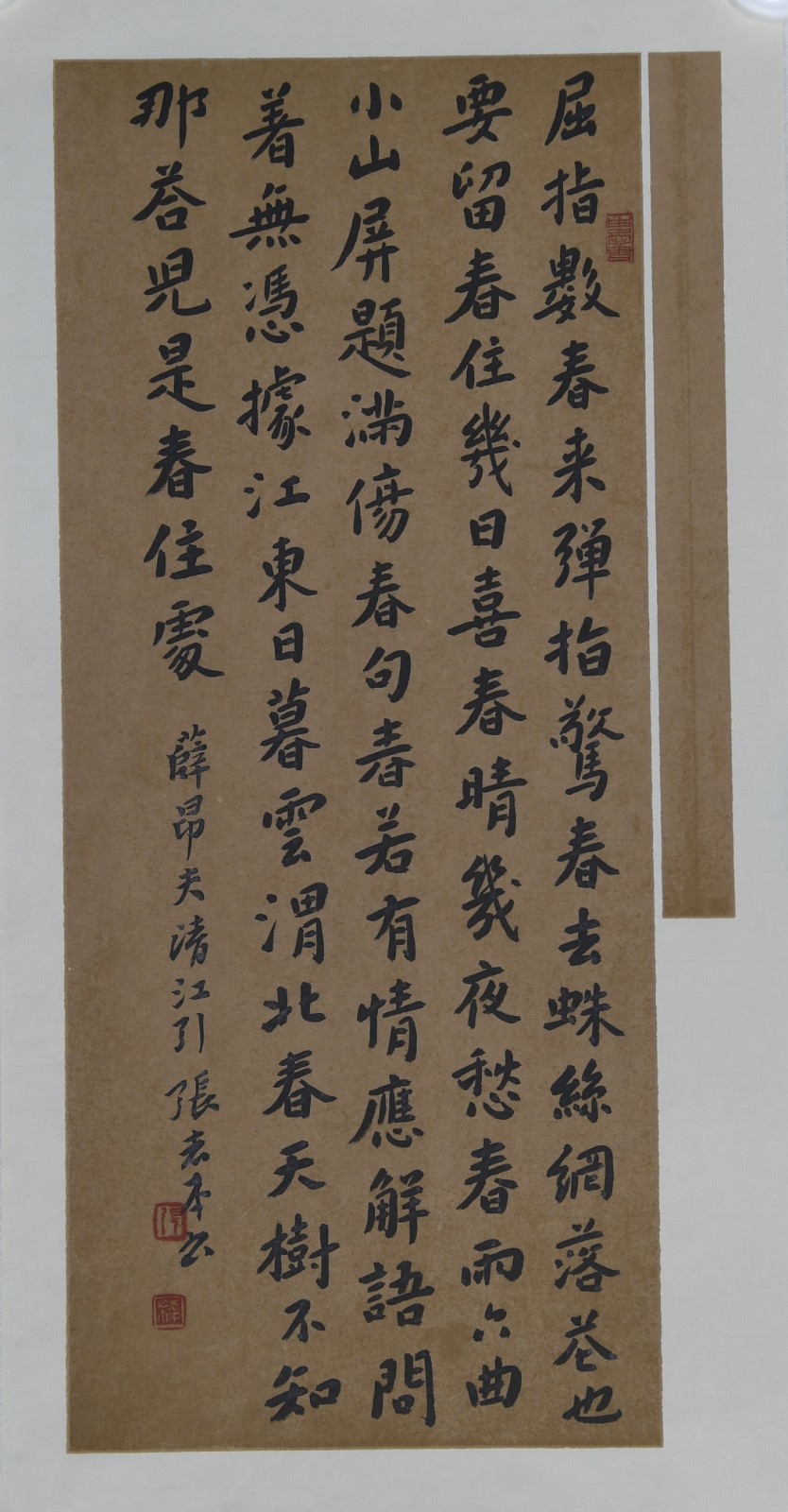

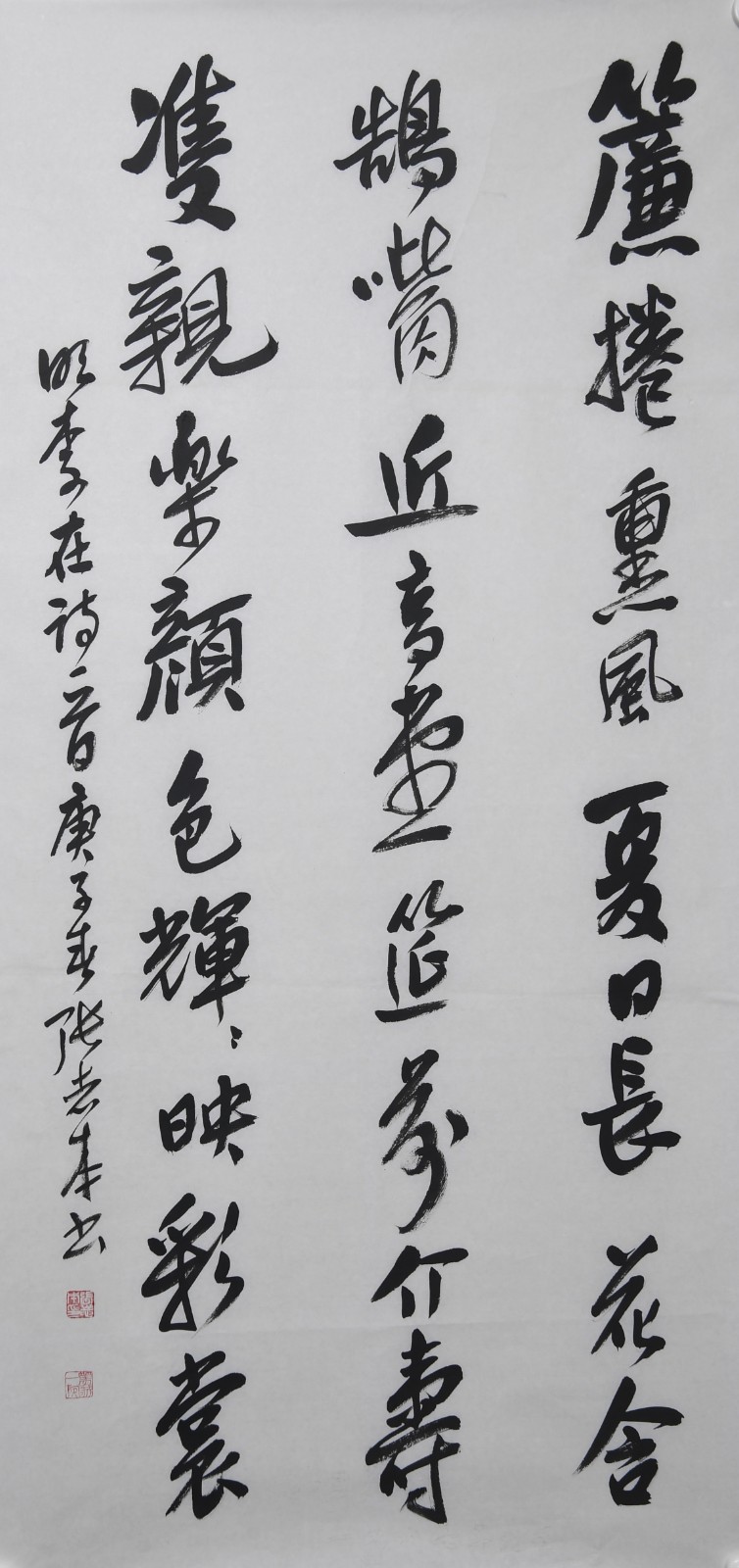

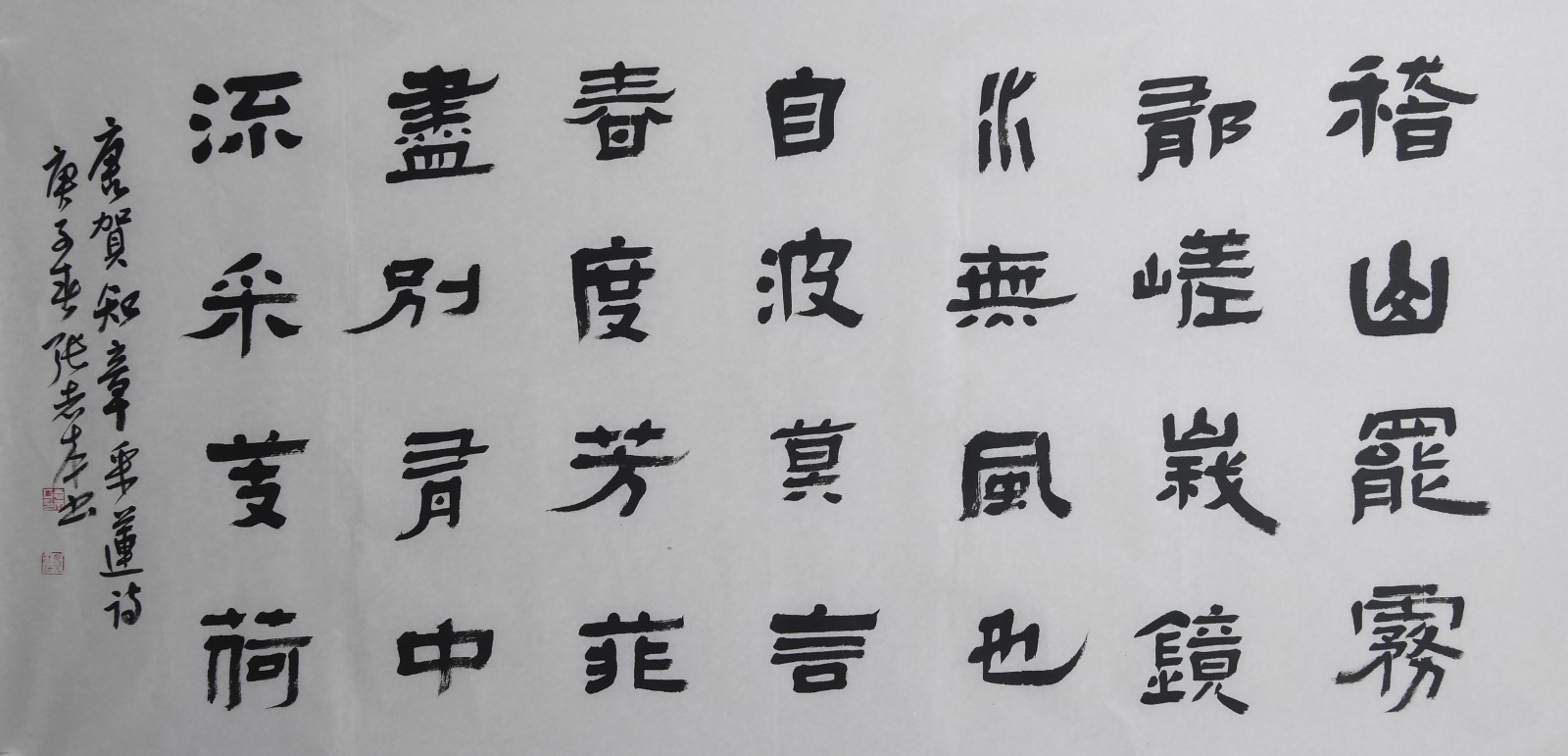

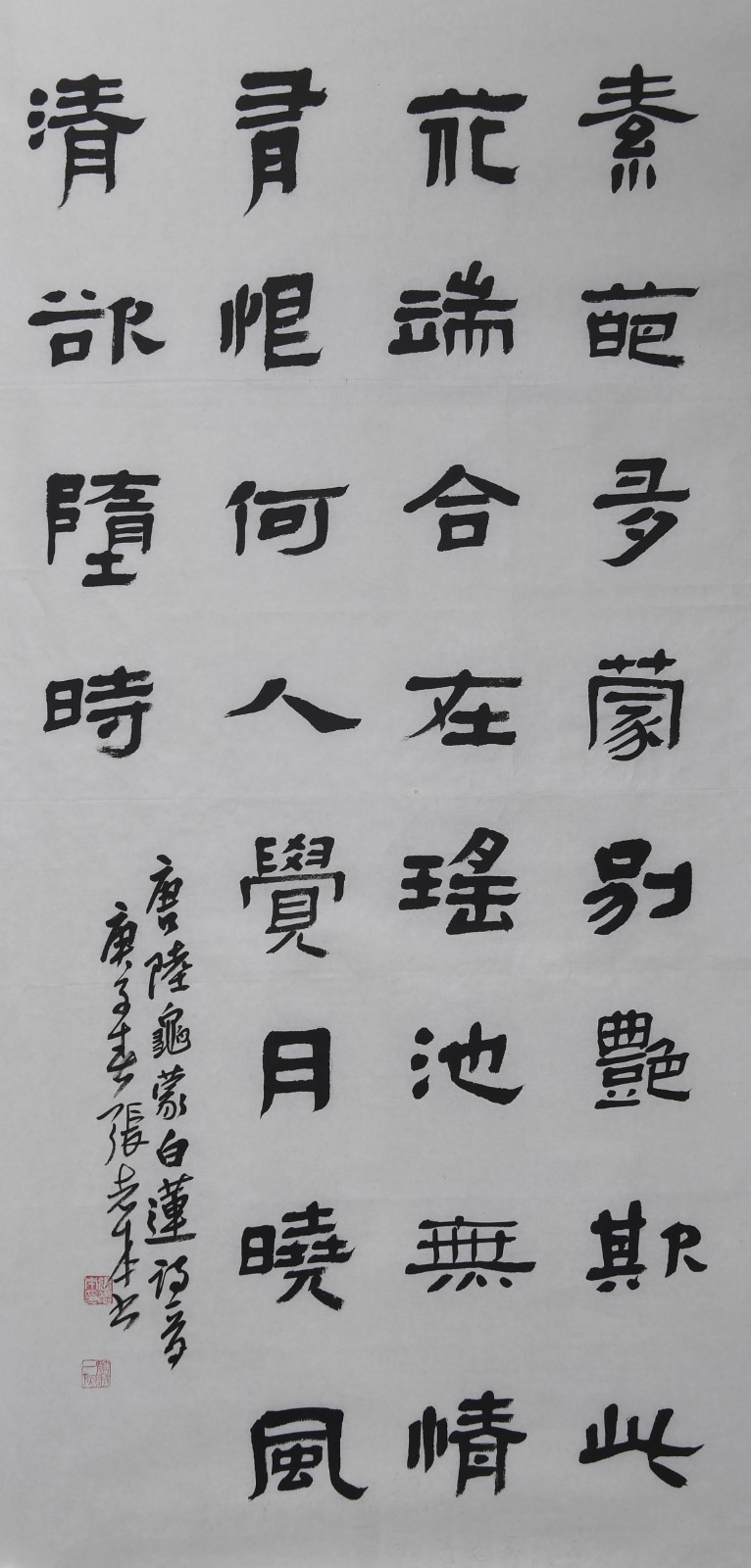

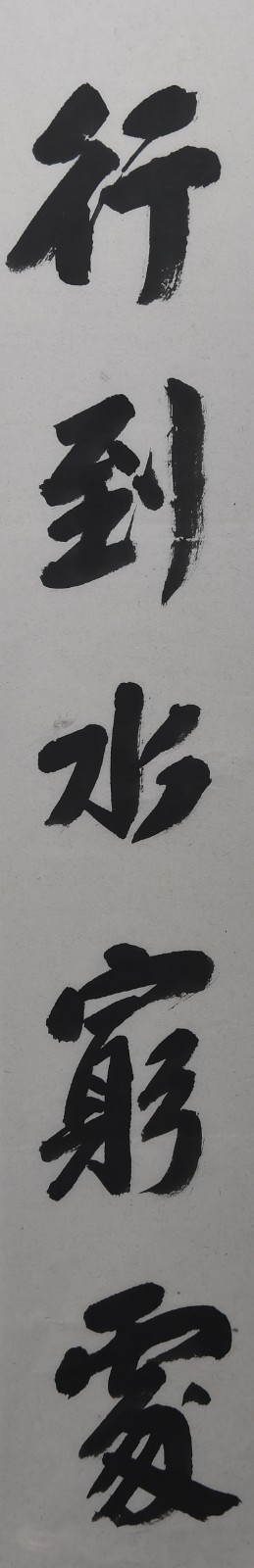

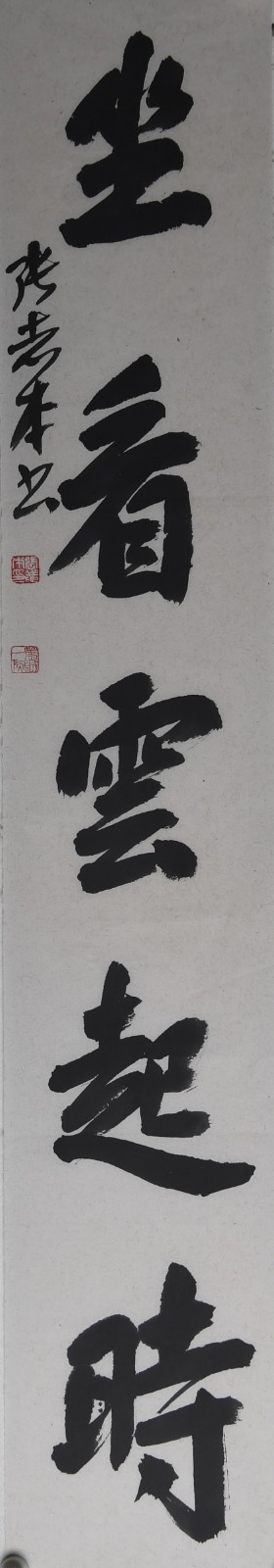

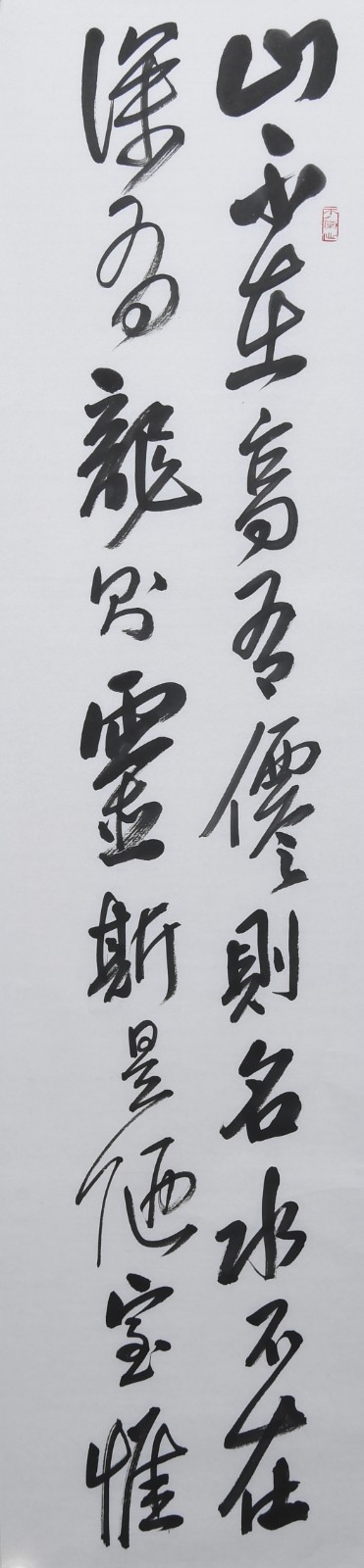

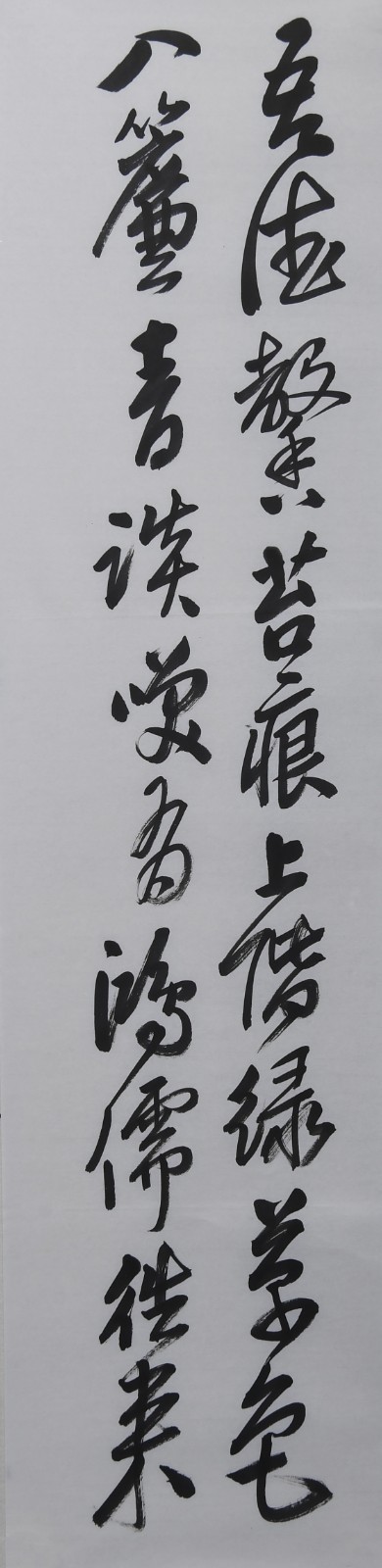

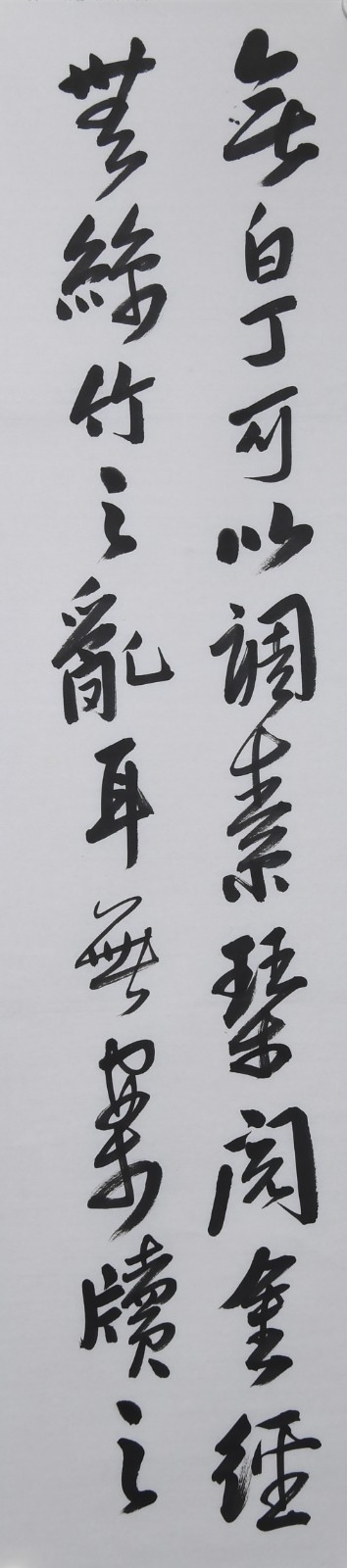

我第一次看到张志本的书法作品是一幅小楷,写在洒金的色宣上,每个字虽说不上有蝇头那么小,也大不了多少。朋友转送我时说,写的是《波罗蜜多心经》,要好好珍藏,能保佑你幸福安康。其实那时我还不认识张志本,但我却对他的书法很感兴趣。这幅小楷作品,写得张弛有度、不激不厉,用笔藏露结合、挺拔俊颜,捺画常出隶意,整幅作品高古出尘,尤其是小楷容易写死板,而此幅作品却灵动多姿,大有钟繇的古风遗韵。令我爱不释手。

说来也巧,我认识张志本后,他告诉我他第一次接触到的书法作品,也是一件小楷,却不是被当作书法作品来看待的。而他的书法人生,也就由此而展开……

张志本一九五七年出生于滑县一个农民家庭。在他刚刚懂事时,正赶上几十年不遇的灾荒年,经历过那个年代的人都知道,上世纪六七十年代,正是我们国家的多事之秋,先是大旱致使庄稼颗粒无收,接着是无休止的一次又一场的政治运动。这种双重夹击,使得人们生活在生死线上,由于志本家兄弟姊妹六个,人口多,自然更显得饥荒难耐。他清楚地记得,他家穷得首先是房子不够住,他整年借住在别人家,或在打麦场住宿,这样也不是个常事儿,后来他便以生产队的牛屋为家了,那里才是他最好的住处。吃糠咽菜不说,就这也是经常吃了上顿没下顿,可是老天并没有因此怜悯这个家庭,在这样度日如年的日子里,先是他的父亲因饥饿加之常年患病,不幸早逝,过了没几年,他的母亲、父亲和奶奶在1976、1978年相继病逝,在滑县县委工作的哥哥1981年因车祸罹难。至此,青少年时代的张志本经历了比一般孩子要残酷得多的生活,吃尽了一般孩子难以想象的苦难。也更早地承担起了生活的重担。自他记事时起,他就一边上学,一边早出晚归地割草、拾柴、拾粪帮家里干活了,按说这样的家庭出身,是难得有机会接触书法这种所谓的高雅艺术的。然而,上帝给你关闭一扇门的时候,一定会为你开启一扇窗。一次,志本拾柴回来,刚在自家老屋子仡佬里蹲下歇会儿,一扭脸看到墙洞里有一卷纸样的东西,便伸手拿了过来,打开来是一张写有文字的发黄的纸张,志本虽然认识一些字,但整个的意思却不甚明白。他拿给村里认识字的大人看,人家说是地契,那时候“文革”刚刚开始,谁还敢承认是自己家的东西,帮他看那地契的大人也没说什么就还给了他,而他越看越觉得那上面的字写得好,就自己存了起来,时不时地拿出来看,时间久了,他似乎对那张纸有了感情。春节时他看大人们写对联,正是自己存的地契上的那种字,只是比地契上的字大得多,也随意一些,他也就开始学着写。没有毛笔,他就自己找来一撮麻绳用细线捆扎在筷子上当毛笔写字,当然难以写好字,后来别人又送他一毛钱一枝的大楷毛笔,他如获至宝,那时他还没有大楷小楷的意识,只好把地契上的字照大里弄,写大字,歪打正着,一年后竟也能在春节前帮街坊四邻学写春联了。

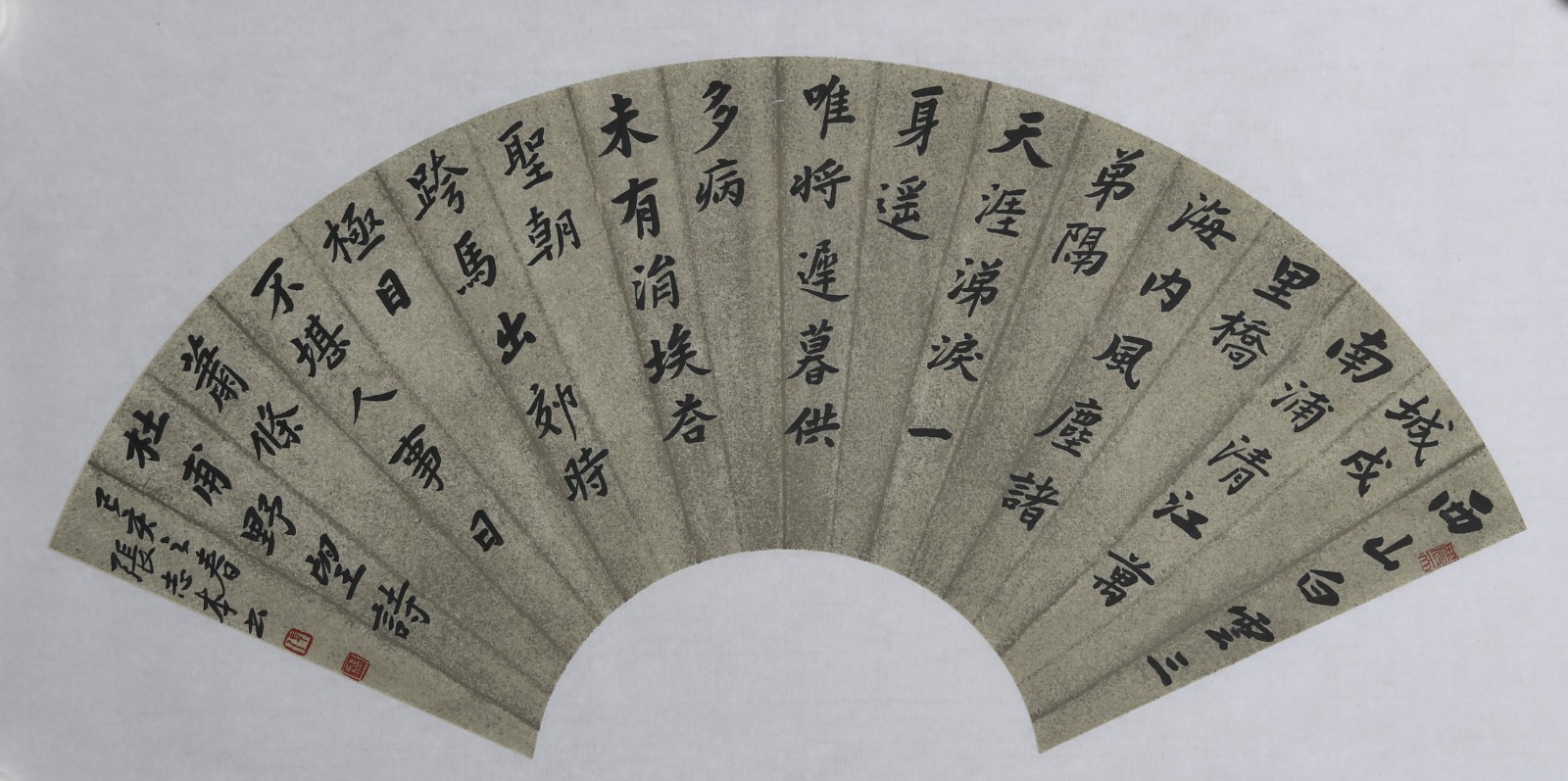

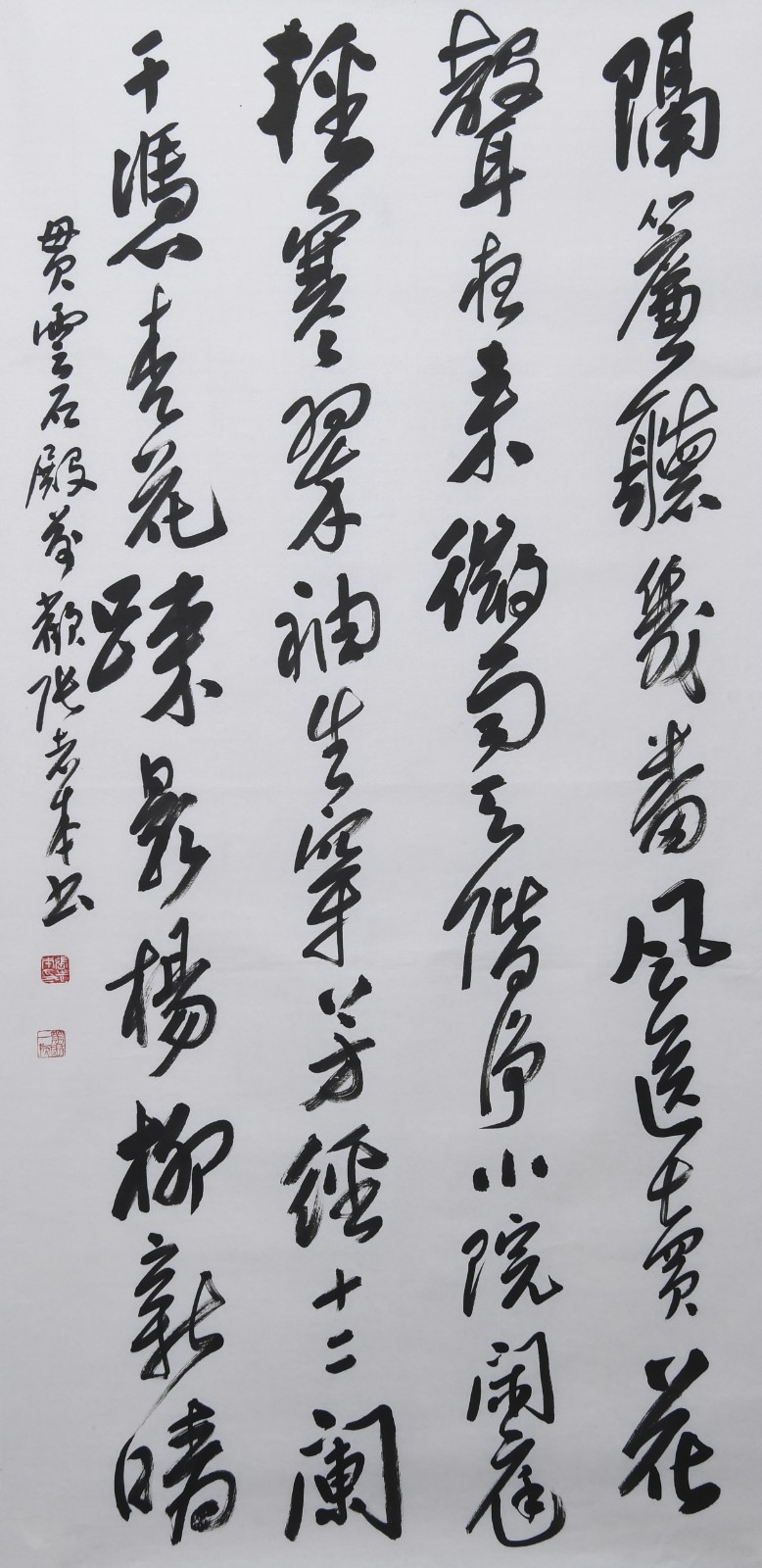

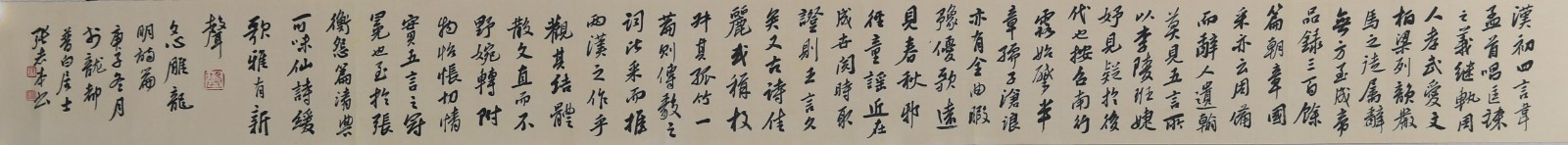

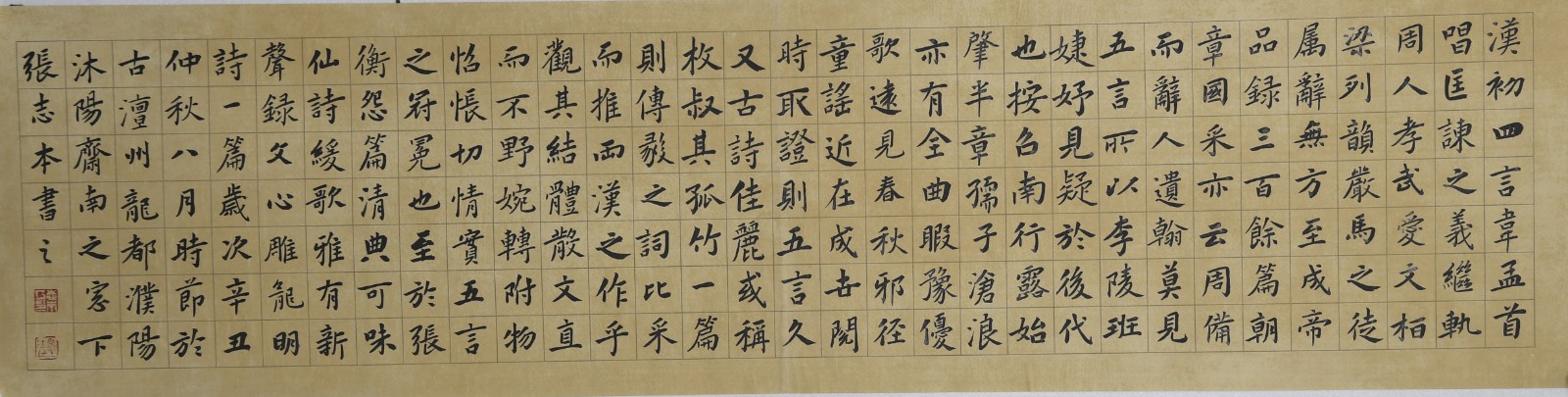

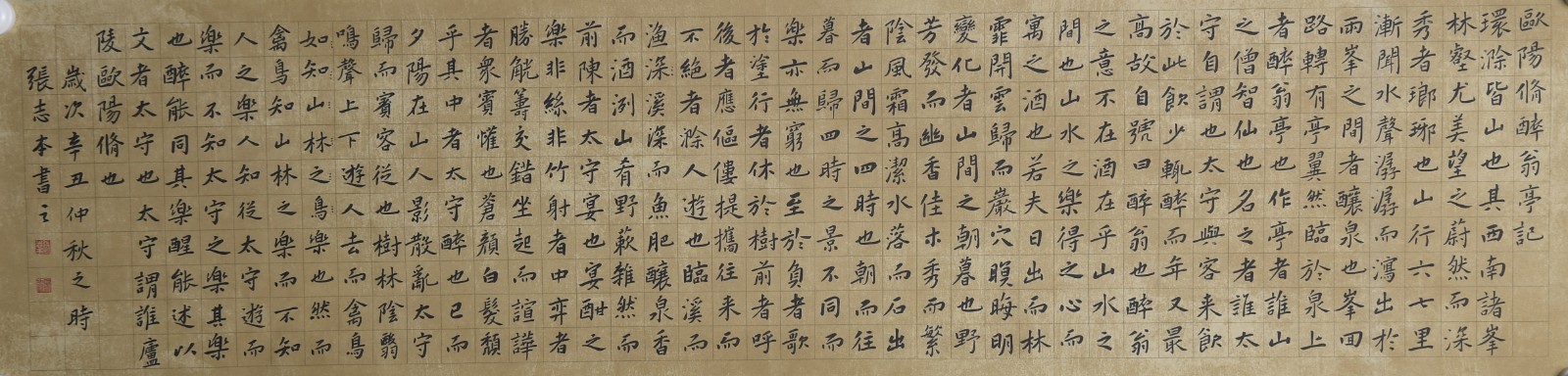

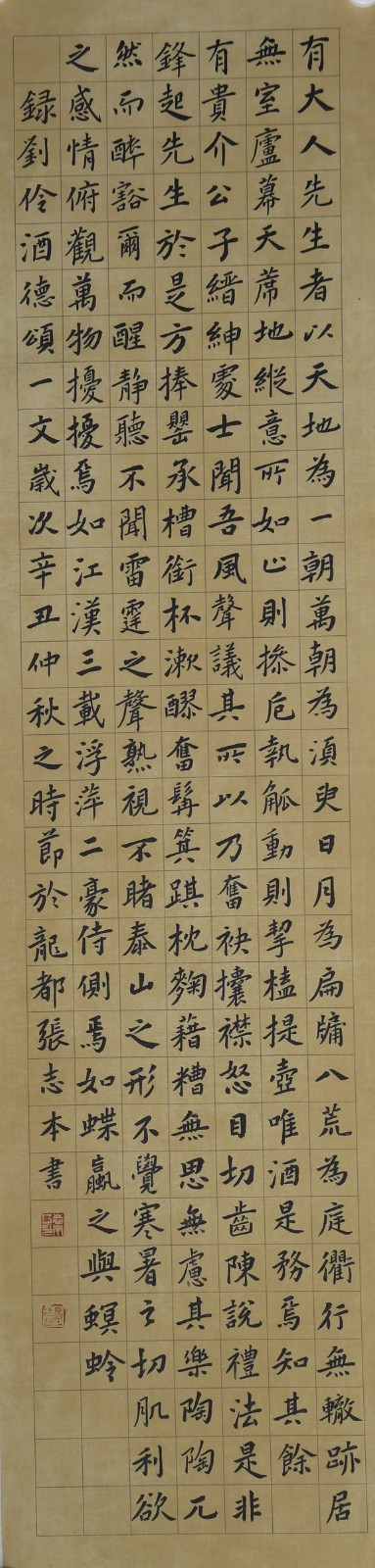

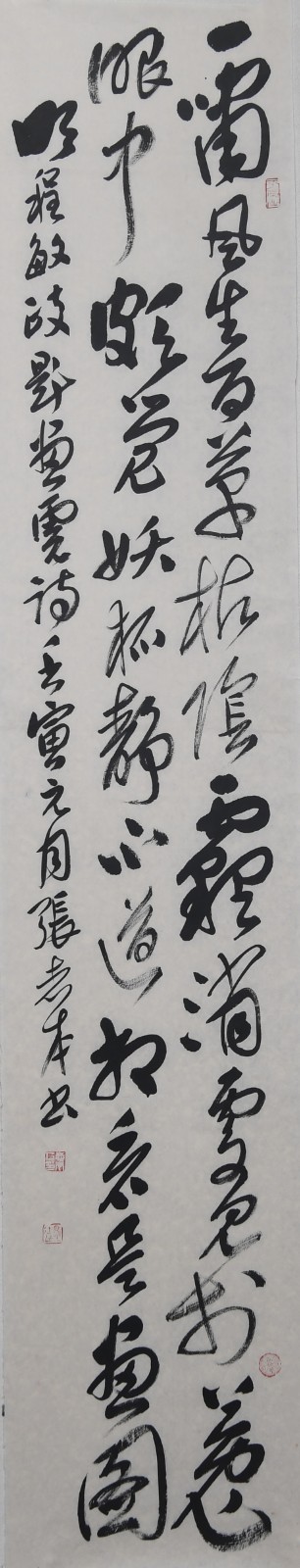

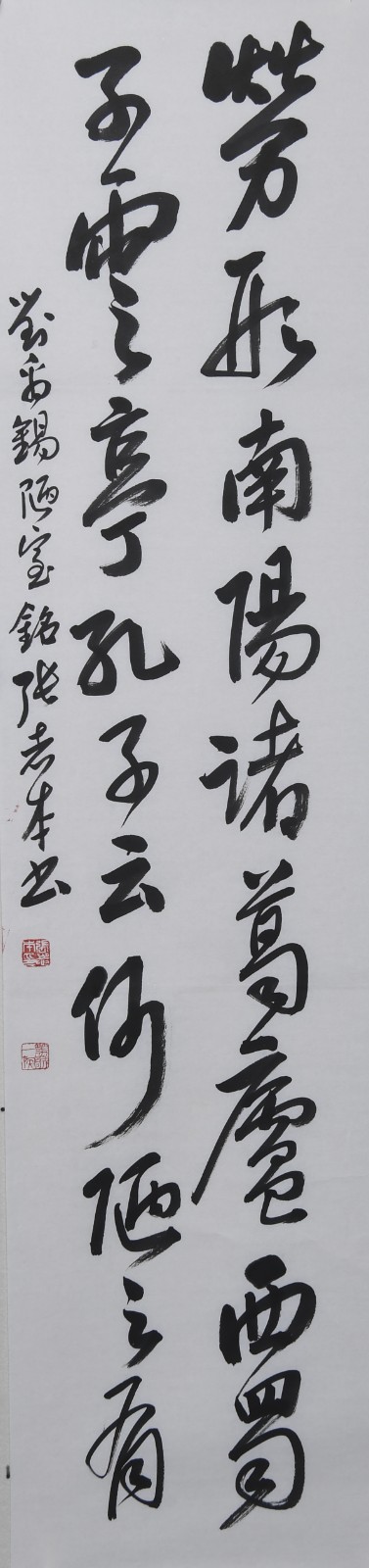

那时,能够到学校里读书识字是他在苦难日子里的一种寄托,而能够喜欢上写字,是他心灵上的又一种慰藉,好比是在黑暗中能够看得到的一缕光亮,总有光明在前的希望。当时已经是十八九岁年纪的志本,过早的成熟了,他虽然要承担起养家的重担,同时,学习也更加努力,高中毕业后被县教育局选聘为高中代课教师。在学校里,他一边尽力把教学搞好,一边把一切业余时间用来学习书法,用来练字。他先后找到一些自己喜欢的字帖,尤其是对小楷更加情有独钟,钟繇小楷《宣示表》、王羲之小楷《黄庭经》、王献之小楷《十三行》、赵孟頫小楷《《汲黯传》等,他不厌其烦地临了一遍又一遍,直到烂熟于心。几年之后,志本凭借自己的努力又考上了焦作教育学院,转为正式教师,但他除了把教学搞好外,仍然孜孜矻矻,醉心于书法学习,他不仅临古人小楷,也临大楷唐楷,并上溯到商周甲骨钟鼎、古隶章草,同时购买了大量书法理论和文学等门类的书籍,广泛汲取营养,以滋养丰富自己。后来他到了市总工会工作,条件更好了,也接触到了更多的书法家,参加更多的书法展览。此时,他在书法这条道路上已经坚持了几十年,他的小楷水平上升到了一个新的高度,其行草书,大楷也成熟起来并形成了自己一定的特点。从2000年起,他先后参加了一系列全国书法展览,不仅顺利入展,还获奖,如入展全国第八届书法篆刻展、全国第四届正书展、第五届全国新人新作展,并获得中国艺术研究院举办的书画论坛书法展览一等奖,作品曾在《中国书法》、《东方艺术·书法》、《书法导报》等报刊发表。2007年是他被批准加入中国书法家协会,成为全市为数不多的中国书法家协会会员之一。

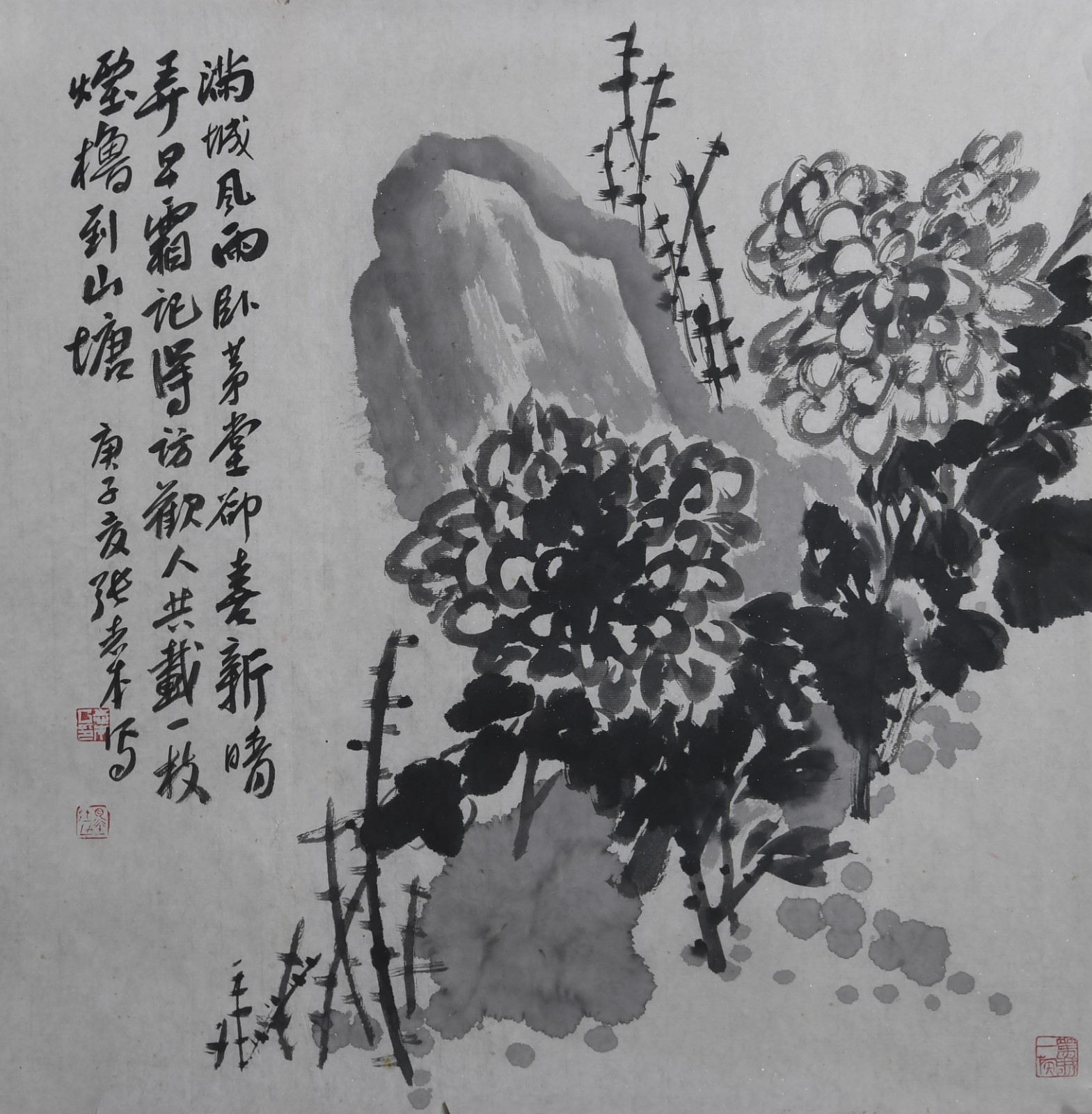

当然,张志本的路还很长,在书法探索这条道上有困难,有风景,也有一些困扰。近些年,西方各种艺术思潮的侵入,使得一些人迷失了方向,在书法界,对于传统的继承颇有微词,什么现代书法,实验书艺等,各显其能。其实作为一种艺术探索,是有它们存在的意义的,但同时贬抑传统的楷书就显得眼光狭隘了;楷书在整个中国书法史上虽然不是最早形成并成熟的书体,但到盛唐,却异军突起,俨然成为正统,其庙堂之高,山岳之尊,涌现出了颜真卿、柳公权、虞世南、欧阳询、褚遂良等楷书大家。可是现在的情况却令人担忧,鄙视楷书的情况时有发生,更有人以为历史上的楷书就是“馆阁体”,其实非也,致使一些萎靡的书法,变形的书法,杂耍式的书法大行其道,而楷书在很多场合难见踪影,包括全国性的大型书法展览,也很少见有楷书,专门以楷书为书体的全国性的展览就更是少之又少。志本于楷书情真意深,作书必作楷书。他不仅参展的作品写楷书,每有书画雅集也以楷书为主,并不是他不擅其他书体,他的隶书、章草、行草书也颇具风神,只是他于小楷用功愈深、用情更重。他的小楷长卷前年还在荣宝拍卖会上拍出了68万元的高价。他说,他虽然不能改变楷书被边缘化的倾向,但却努力为楷书的振兴尽心尽力,把楷书的严谨法度,正大气象发扬光大。

(作者:苏斌,河南省作家协会会员,河南省书法家协会会员)